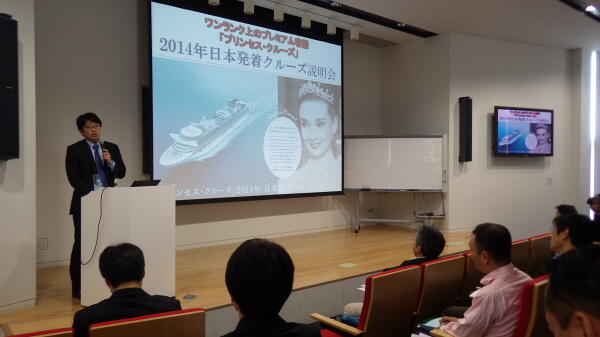

2013擔杮僋儖乕僘仌僼僃儕乕妛夛島墘夛

(2013/10/26)

|

| 擔杮僋儖乕僘仌僼僃儕乕妛夛丂島墘夛丂 乮墬丗戝嶃晎棫戝妛乯 |

擔杮僋儖乕僘仌僼僃儕乕妛夛偺島墘夛偑奐嵜偝傟傑偟偨丅 70恖傪挻偊傞嶲壛幰偱偟偨丅

| 島墘撪梕乮梫栺乯 |

| (1)搶傾僕傾偵偍偗傞尰戙僋儖乕僘偺惉挿丂 |

| 嘆尰忬偲偦偺彨棃 抮揷椙曚乮戝嶃晎棫戝妛乯 |

| 擔杮偺僋儖乕僘儅乕働僢僩奐敪 嘆奜崙慏偵傛傞擔杮敪拝僋儖乕僘丗RCI丄擔杮偺椃峴夛幮偺僠儍乕僞乕 嘇奜崙慏偵傛傞擔杮敪拝偱擔杮傪弰傞僋儖乕僘丗僾儕儞僙僗 丒奜崙恖偵傕恖婥丄擔杮偺抧曽搒巗傪夞傟傞僋儖乕僘 嘊僀儞僞乕億乕僥傿儞僌擔杮婑峘僋儖乕僘丗僐僗僞僋儖乕僘 丒RCI偼擔杮恖偲拞崙恖偺崿嵹偵偼徚嬌揑 嘋擔杮愋僋儖乕僘媞慏傊偺塭嬁 丒儊儕僢僩丗慡懱揑側儅乕働僢僩偺奼戝丄擔杮慏偺梊旛孯傪憹傗偣傞 丒僨儊儕僢僩丗壙奿嵎偵傛傞擔杮慏忔慏媞偺尭彮 丒2013擭偼儊儕僢僩偺曽偑昞傟偰偄傞丅 |

| 嘇僾儕儞僙僗僋儖乕僘偺傾僕傾僋儖乕僘 愹 棽懢榊 乮僇乕僯僶儖僕儍僷儞戝嶃帠柋強乯丂 |

| 2013擭偺僋儖乕僘 丒10枩僩儞媞慏偱偼廤媞偵晄埨丅俁枩僩儞偱偼嵦嶼偲傟側偄丅寢壥俈枩俈愮僩儞偺僒儞僾儕儞僙僗偵寛傑偭偨丅 丒60嵥埲忋82.35%丄50嵥乣59嵥8.53%丅GW偺僋儖乕僘偼壠懓楢傟偱庒偄悽戙偺忔慏傕偁偭偨偑丄偦偺懠偺僋儖乕僘偼崅楊幰偑懡偐偭偨丅崅楊幰梊旛孯偺忔慏偼彮側偐偭偨丅 丒忔慏媞偺俇妱偑奜崙媞慏偑弶傔偰丅 丒奜崙恖偺廤媞偼椙偐偭偨丅擔宯恖偺忔媞丄儘僔傾恖偺忔媞傕懡偐偭偨丅 2014擭偺梊栺偼岲挷丅 丒戝搒巗嵼廧幰偺梊栺偼憗偔丄抧曽搒巗偼抶偄丅僋儖乕僘偵懳偡傞抦幆偺堘偄偑尰傟偰偄傞 丒僟僀儎儌儞僪僾儕儞僙僗丄僒僼傽僀儎僾儕儞僙儞僗偼廇峲10廃擭偵偁偨傝丄婰擮僀儀儞僩傪峫偊偰偄傞丅僒儞僾儕儞僙僗傪娷傔俁惽偑廤傑傞丅 丒娭搶丄娭惣偱CM傪懡偔棳偟偰偄傞丅崱偼搳帒偺帪婜丅 椃峴夛幮懳嶔 丒忔慏媞偺奜崙慏偵偮偄偰偺抦幆偑彮側偔丄彫婯柾椃峴夛幮偵懳偡傞僋儖乕僘嫵堢偑廳梫丅 丒僋儖乕僘傾僪僶僀僓乕惂搙偼堦掕偺岠壥偼偁傞偑丄夛幮偐傜偺巜帵偵傛傞庢摼偑懡偔丄愊嬌揑偱側偄丅 |

| 嘊儘僀儎儖僇儕價傾儞偺搶傾僕傾愴棯偲擔杮敪拝僋儖乕僘 巺愳 梇夘乮儈僉僣乕儕僗僩乯 |

| 僀儞僞乕僫僔儑僫儖儅乕働僢僩偺嫮壔 丒儘僀儎儖僇儕價傾儞偺2007擭偺儅乕働僢僩偼杒暷丗偦偺懠=7:3偱偁偭偨偑丄2011擭偼杒暷丗偦偺懠=5:5偲側偭偨丅 丒傾僕傾偺僋儖乕僘儅乕働僢僩偼140枩恖乮拞崙80枩丄擔杮20枩乯丄2020擭偵偼丄400枩乣1000枩偵側傞偲梊憐丅 擔杮敪拝僋儖乕僘 丒2010擭 儗僕僃儞僪 3600恖丄2012擭丂儗僕僃儞僪 14000恖丂2013擭 儃僀僕儍乕 9000恖丅丂 斕攧巤嶔 丒慡偰偺僋儖乕僘偼僀儞僞乕僫僔儑僫儖偱斕攧偡傞偑丄擔杮恖偲奜崙恖偺慏媞偺妱崌傪峫椂偟偰廤媞 丒擔杮敪拝僋儖乕僘偺椏嬥偼屌掕惂偩偑丄嬤偄彨棃曄摦惂偵堏峴偲梊憐丅 |

| 嘋儂乕儔儞僪傾儊儕僇儔僀儞丄僐僗僞僋儖乕僘偲傾僕傾儅乕働僢僩 媣栰丂寬屷 乮僆乕僶乕僔乕僘僩儔儀儖乯丂 |

| 儂乕儔儞僪傾儊儕僇儔僀儞偺僋儖乕僘 丒儕僺乕僞棪偑崅偄乮100%儕僺乕僞偺僋儖乕僘傕偁傝乯丅10枩僩儞埲忋偺媞慏偼嶌傜側偄丅 丒僇儕僽奀偺僾儔僀儀乕僩傾僀儔儞僪乮僴乕僼儉乕儞働僀乯偼恖婥儔儞僉儞僌僩僢僾丅 丒擔杮敪拝僋儖乕僘偺梊掕偼側偄丅 僐僗僞僋儖乕僘 丒忔慏媞偺擭楊丂乣34嵥丗28%丄乣44嵥丗14%丄乣54嵥丗18%丄乣65嵥丗19%丄56嵥乣丗21%丄 丒彫宆媞慏乮係乣俆枩僩儞乯偺僱僆僔儕乕僘廇峲丄摿怓傪帩偭偨僋儖乕僘丅儚乕儖僪僋儖乕僘偼130枩墌偐傜丄梊栺偑庢傝偵偔偄丅 丒儓乕儘僢僷偺僋儖乕僘偼丄岞梡岅俆儢崙岅丄尵梩偺暻偺側偄僄儞僞乕僥僀儊儞僩丅 |

| 嘍HIS僌儖乕僾偺僋儖乕僘愴棯 彫椦丂撝乮僋儖乕僘僾儔僱僢僩乯 |

| 僋儖乕僘僾儔僱僢僩偼HIS偺僌儖乕僾夛幮偲偟偰僋儖乕僘傪愱栧偵庢傝埖偆丅僠儍乕僞乕僋儖乕僘偲擔杮敪拝僋儖乕僘偼HIS偱傕斕攧丅 2013僐僗僞價僋僩儕傾偺僠儍乕僞乕僋儖乕僘 丒14000恖傪廤媞丅丂GW偺僋儖乕僘偼惉岟偩偭偨偑丄壞偺僋儖乕僘偼偦偆偱傕側偐偭偨丅 恖婥娫堘偄側偟偲巚偭偨僋儖乕僘偑晄恖婥偱偁偭偨傝偟偰梊憐偑擄偟偄丅 丒僋儖乕僘弶傔偰偺忔慏媞偑59%丅丂擭楊偼70戙26%丄60戙31%丄50戙13% 丒傾儞働乕僩挷嵏寢壥偐傜偼昁偢偟傕枮懌搙偼崅偔側偐偭偨丅乽擔杮敪拝僋儖乕僘側傜師夞忔慏乿偺摎偊偑懡偐偭偨丅 2014擭偺僠儍乕僞乕僋儖乕僘 丒僐僗僞價僋僩儕傾偲僼僅乕儗儞僟儉偺僠儍乕僞僋儖乕僘傪幚巤丅僼僅乕儗儞僟儉偼擔拞娭學偺埆壔偱丄僠儍乕僞乕偱側偄偲擔杮偵婑峘偟側偄偍偦傟傕偁偭偨丅 |

| (2)偍傕偰側偟偺恄悜傪嬌傔偨擔杮愋僋儖乕僘媞慏丂 |

| 嘆偵偭傐傫娵偺僋儖乕僘偺枺椡 嶳岥丂捈旻乮彜慏嶰堜媞慏乯 |

| 嵎暿壔偵傛傝奜崙慏偲嫟懚 嘆怘偺偍傕偰側偟乮桳柤僔僃僼偲偺僐儔儃乯 丒怘嵽旓偼奀奜慏偺4乣5攞 嘇憿傝崬傫偩僥乕儅愝掕 丒慏忋僆儁儔傗壧晳婈忋墘 嘊僠儍儗儞僕儞僌側峲楬愝掕偲婑峘抧 丒彫宆慏偺摿挜傪妶偐偡 丒擔杮偱偼僼儔僀仌僋儖乕僘偼巪偔偄偭偰偄側偄丅 丒暋悢僋儖乕僘偺楢懕忔慏偺僐乕僗傪愝掕丅 忔慏媞偺擭楊 暯嬒63嵥乮2012擭乯 抝惈4妱丗彈惈6妱 |

| 嘇傁偟傆偂偭偔傃偄側偡偺僋儖乕僘偺枺椡 搶嶳丂枮乮擔杮僋儖乕僘媞慏乯 |

| 僼儗儞僪僔僢僾偺偍傕偰側偟 丒嶲壛偱偒傞僀儀儞僩丄堦弿偵妝偟傔傞僀儀儞僩 丒偍媞條偲忔慻堳偺嵟揔側嫍棧姶傪栚巜偡 2013擭偺僋儖乕僘 丒奜崙慏婑峘偵傛傝椙偄岠壥偑弌偰偄傞丗忋婜20%UP,壓婜10%UP乮尒崬傒乯 丒戜晽偺塭嬁戝偒偐偭偨乮俁僋儖乕僘乯 忔慏媞偺擭楊丂擔杮堦廃偺応崌丄暯嬒73乣74嵥 |

| 嘊IR僋儖乕僘婇夋 壓揷戝夘丄杒愳椓懢 乮揹捠乯丂 |

| 丒IR亖僇僕僲傪娷傓摑崌宆儕僝乕僩 丒僋儖乕僘偼摑崌宆儕僝乕僩偺婡擻傪帩偭偨僄儞僞僥傿儊儞僩僔僥傿 丒戝嶃IR姰惉傑偱丄僋儖乕僘僔僢僾傪幮夛幚尡偲偟偰妶梡 |

| (3)僋儖乕僘媞慏傪寎偊傞擔杮偺峘榩 |

| 嘆嫄戝媞慏偺棧拝娸偺幚懺 丂乣慏挿偺壗攞偺峘榩僗儁乕僗偑昁梫偐乣 彫悰丂梇婭乮戝嶃晎棫戝妛乯丂 |

| 戝宆慏偺弌擖峘媦傃峲峴偵峉傢傞婯惂 丒1L2L婯惂乮峲楬偼慏偺慡挿暘昁梫丄夞摢悈堟偼慏偺慡挿亊2昁梫偲偄偆婯惂乯 丒悈愭堷偒庴偗婎弨乮晽懍乯 丒僞僌儃乕僩偺巊梡婎弨 丒嫄戝慏偺悾屗撪奀栭娫峲峴婯惂 専徹栚揑 丒億僢僪悇恑婍傗崅弌椡偺僗儔僗僞傪憰旛偟偨僋儖乕僘媞慏偺憖慏惈擻偺幚懺傪攃埇偟丄偦傟偵尒崌偭偨婯惂偺偁傝曽傪採尵偡傞丅 挷嵏寢壥 丒戝宆僋儖乕僘媞慏偺夞摢偵昁梫側僗儁乕僗偼捈妏曽岦 慏挿偺1.22攞丄朄慄曽岦偼慏挿偺1.2-1.6攞 丒僋儖乕僘媞慏偵昁梫側夞摢僗儁乕僗偼戝宆僐儞僥僫慏偺栺60% |

| (4)怴憿媞慏傪尒傞 |

| 嘆LNG悊偒僄儞僕儞搵嵹偺戝宆僼僃儕乕偺尰忬 丂俇枩僩儞偺僋儖乕僘僼僃儕乕乽僶僀僉儞僌僌儗乕僗乿忔慏婰 抮揷椙曚丄彫悰丂梇婭 乮戝嶃晎棫戝妛乯丂 |

| 丒LNG僞儞僋傪慏旜僨僢僉偵搵嵹丅丂僄儞僕儞僐儞僩儘乕儖幒偱偼擱旓寁傪昞帵偟偰忢偵慏堳偵僐僗僩堄幆傪帩偨偣傞丅 丒LNG偺嫙媼偼丄愙懕5暘丄僠儍乕僕20暘丅丂僞儞僋偼忢偵50%埲忋偵偡傞傛偆婯惂偝傟偰偄偰丄6夞/廡 僠儍乕僕偟偰偄傞丅 丒LNG偺婥壔擬傪棙梡偟偰丄椃媞嬫夋偺嬻挷偵棙梡丅 僶僀僉儞僌僌儗乕僗偺峲楬 丒僗僄乕僨儞偺僗僩僢僋儂儖儉偲僼傿儞儔儞僪偺僩僁儖僋傪寢傃丄搑拞懡搰奀乮傾乕僉儁儔僑乯傪峲峴丅 丒柶惻昳斕攧乮娷傓庰椶乯偺偨傔丄EU寳奜偺搰偵搑拞婑峘丅丂怺栭婑峘偼儃儔乕僪偵鋟偄傪妡偗偰丄捈偖奜偟偰婯惂傪僋儕傾丅 |

| (5)僼僃儕乕偺徣僄僱壔 |

| 嘆僼僃儕乕偺嵟怴媄弍摦岦偵偮偄偰 戝惣崕巌丄嶰岲隳懢 乮嶰旽廳岺嬈乯丂 |

| 嘆嶰旽廳岺偺寶憿幚愌丗1987擭戝宆僼僃儕乕偺寶憿奐巒埲屻67惽寶憿丄5000僩儞埲忋偱偼僔僃傾70% 嘇徣僄僱傊偺庢慻丗1987擭寶憿慏偵斾傋2010擭偼20%UP丂嘆悇恑岠棪丂嘇壿暔僗儁乕僗 嘊揹椡 嘊悇恑僾儔儞僩偺嵟揔壔丗俀婡侾幉乮偝傫傆傜傢偁丂偛乕傞偳丂慏懱掞峈偺掅尭乯丄CRP億僢僪悇恑乮僼僃儕乕偼傑側偡 13%徣僄僱(懳廬棃慏乯丄峘撪憖廲惈擻UP) 嘋暅尦椡夞暅憰抲丗懝彎帪偺暅尦惈岦忋丄壿暔搵嵹検傪尭偠傞偙偲側偔埨慡惈傪妋曐 |

| 嘇彫宆崅懍椃媞慏偺幚慏寁應偲塣峲庤朄偵傛傞徣僄僱壔 暯揷岹堦 乮奀忋媄弍埨慡尋媶強乯 |

| 栚揑丗徣僄僱塣峲丄惍旛偺儅僯儏傾儖嶌惉丄彫宆慏偺愝寁丄夵椙偵栶棫偮儅僯儏傾儖傪嶌惉 徣僄僱偺庤朄丄壽戣丗嘆尭懍丂嘇幉敪揹丂嘊棨揹偺棙梡丂嘋怴媄弍摫擖 嘍塣峲忬嫷偺尒偊傞壔 |

| (6)悽奅嵟戝媞慏乽傾儕儏乕儖僆僽僓僔乕僘乿偺報徾 攡揷 捈嵠乮戝嶃戝妛乯 攡揷 弤巕 |

| 枩曕寁偱慏撪偱偺摦偒傪應掕丗廔擔峲奀擔7100乣7900曕乮偵偭傐傫娵忔慏帪丂11000曕乯丄婑峘擔11500乣15000曕 慏撪桳椏僣傾乕偵嶲壛丗150$,嶲壛幰18柤丄僊儍儗乕丄僄儞僕儞儖乕儉丄儔儞僪儕乕丄僽儕僢僕側偳傪尒妛丅 僽儕僢僕屻曽偵懝彎帪偵慏挿偑媗傔傞SAFETY CENTER偑愝抲偝傟偰偄偨丅 |

| (7)儐乕僓帇揰偱僋傿乕儞僄儕僓儀僗傪峫偊傞 杧峕丂庫婌乮戝嶃晎棫戝妛乯 |

| QE偼丄慏媞丒慏夛幮丒忔慻堳偑懸朷偟偨慏偩偭偨丅丂恑悈幃偱偼乽偙偺慏偱僈僢億儕壱偖乿偲幮挿偑愰尵丅 忔慏偡傞偲婜懸奜傟偑懡偐偭偨丗忔慏埬撪彂椶偺堦晹徣棯丄僉儍價儞偺挷搙昳偺娙慺壔丒巊偄憺偄儗僀傾僂僩丄僇僕儏傾儖壔傪姶偠傞弌棃帠丄屸妝巤愝偺儗僀傾僂僩偺埆偝 彈惈忔慏媞偺廳梫惈丗僉儏僫乕僪偺忋摼堄偼彈惈丅彈惈偺怱傪曮愇丄榓暈偐傜僋儖乕僘偵岦偗傞搘椡偑昁梫丅 |